Doppio evento sismico in Emilia-Romagna: il report dell'INGV

Avvertiti dalla popolazione, ma senza danni gravi, i due eventi hanno attivato una serie di repliche minori e l’INGV ha realizzato un articolo esaustivo su questa nuova attività nell’Appennino.

ECCO IL REPORT DELL’INGV

Tra ieri e oggi, sono stati 34 complessivamente gli eventi sismici localizzati in quell’area, di cui 14 hanno avuto magnitudo pari o maggiore di 2.0 con un terremoto di magnitudo 3.3 avvenuto alle ore 13.10 italiane di oggi, poco prima dell’evento di magnitudo 4.4.

Questa scossa è avvenuta lungo l’Appennino parmense dove i terremoti sono frequenti e spesso interessano la porzione profonda della crosta, al di sotto dei 20 km, diversamente dai terremoti del 2012 nella Pianura Padana che invece interessarono la copertura sedimentaria più superficiale.

Il meccanismo focale ottenuto con i dati delle forme d’onda della Rete Sismica Nazionale mostra che il terremoto si è generato molto probabilmente su una faglia inversa e il movimento è stato di tipo compressivo, con asse di massima compressione orientato circa nordest-sudovest. La magnitudo momento Mw calcolata è pari a 4.4.

Negli ultimi 12 anni, in quest’area si è avuta una sismicità diffusa con terremoti al di sotto di magnitudo 5, il più forte dei quali è il terremoto profondo 72 km avvenuto il 27 gennaio 2012.

L’area interessata dal terremoto odierno è caratterizzata storicamente da sismicità moderata, pur in un contesto di relativa incompletezza storica delle informazioni disponibili. Allo stato attuale delle conoscenze, infatti, la storia sismica dell’area appare ragionevolmente completa per classi di magnitudo Mw≥4.5 solo a partire dalla fine del XIX secolo, pur conservando traccia di un paio di terremoti significativi nel 1818 (Mw 5.2) – l’evento più rilevante della storia sismica dell’area – e nel 1834 (Mw 5.1).

Allargando l’area di osservazione a 30 km dall’epicentro, la storia sismica si arricchisce di numerosi eventi localizzati sulla città di Parma, che è ovviamente il punto di ‘registrazione’ delle informazioni storiche, senza però che emergano eventi di particolare consistenza.

Anche la storia sismica osservata di Fornovo di Taro, località più prossima alla localizzazione dell’evento di oggi, pur poco significativa in termini di completezza storica, presenta solo tre episodi di danneggiamento leggero o moderato, rispettivamente per i terremoti della Garfagnana del 7 settembre 1920 [Int. 6-7 MCS], del Parmense del 15 luglio 1971 [Int. 7 MCS] e del Parmense del 9 novembre 1983 [Int. 6 MCS].

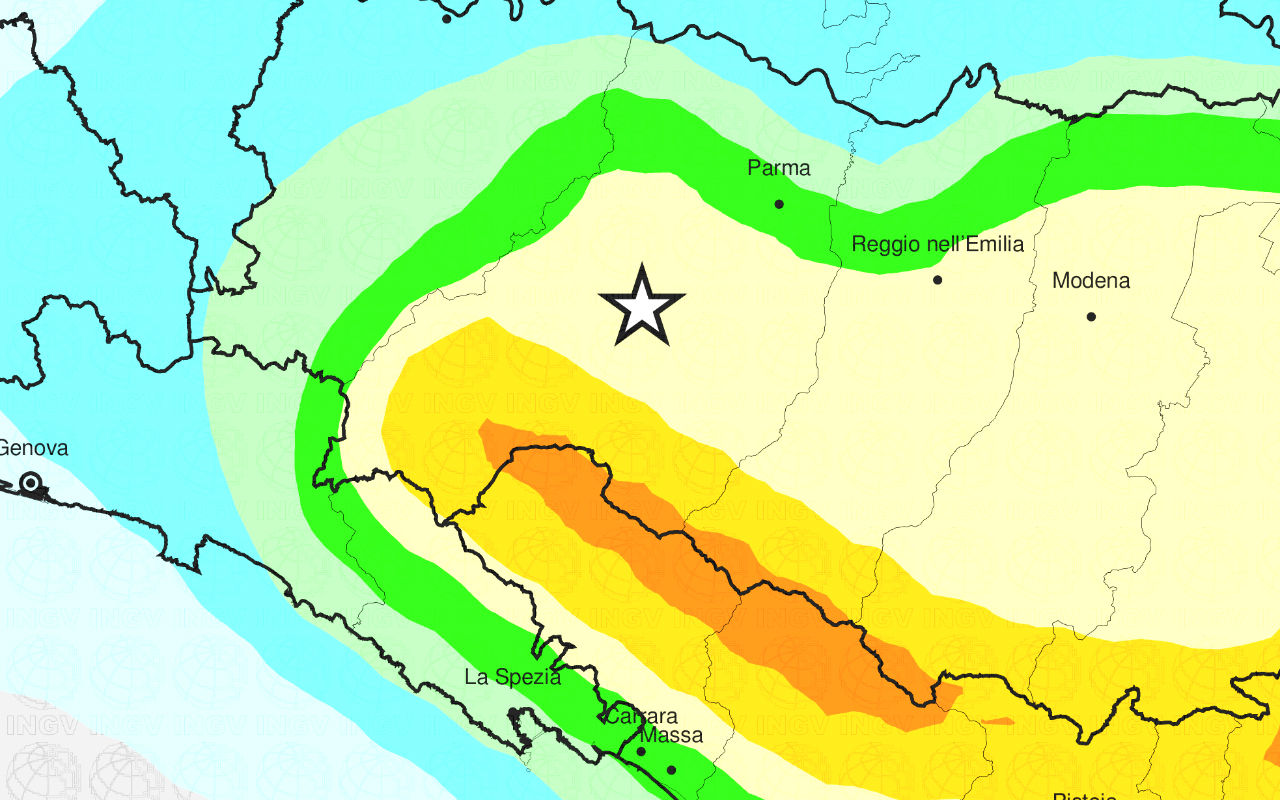

Dal punto di vista della pericolosità sismica, l’area interessata dai terremoti di questi giorni è caratterizzata da una pericolosità medio-alta con valori di accelerazione attesa tra 0.150 e 0.175 g.

La mappa di scuotimento dell’evento di magnitudo M 4.4, espressa in termini di intensità in scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), è ottenuta convertendo i valori di picco del moto del suolo (espresso in termini di accelerazione e in velocità) in intensità attraverso una relazione empirica ricavate dai dati registrati e macrosismici disponibili.

from PROTEZIONE CIVILE

PUBBLICATO DAIFTTT